数据分析框架1.0 从黄金思维圈到万能三步走

导读:有上过我SQL实战项目课程的同学会知道,这个项目很复杂,因为我在万能三步走的基础上,把分析逻辑拆成了两层:数据层和业务层。.虽然逻辑复杂了,但同学反馈很实用,甚至有同学在工作中反复回看说能一次次地解决ta问题。.今天,就给各位介绍这个落地的分析框架,我给它起名叫:勤思·平行分析框

有上过我SQL实战项目课程的同学会知道,这个项目很复杂,因为我在万能三步走的基础上,把分析逻辑拆成了两层:数据层和业务层。

虽然逻辑复杂了,但同学反馈很实用,甚至有同学在工作中反复回看说能一次次地解决ta问题。

今天,就给各位介绍这个落地的分析框架,我给它起名叫:勤思·平行分析框架。

为了能从0讲清楚,分成两篇内容,今天这篇是1.0版本

起点:黄金圈思维

核心:为什么,是什么,怎么办?

从面试痛点讲起

在求职写简历或面试的时候,如何讲述项目经历?要用「问题思维」,先讲工作中遇到什么问题,再讲你是如何思考如何分析,并解决问题,最终得到什么结果。

包括很多人推崇的「STAR框架」,也很适合用于项目经历的讲述:

- S ituation: 事情是在什么情况下发生

- T ask: 任务

- A ction: 针对这样的情况分析,你采用了什么行动方式

- R esult: 结果怎样,在这样的情况下你学习到了什么

有没有发现,这些优秀的解决方案都有一个共同点:就是它们的叙述逻辑都是从「为什么」出发的。

黄金圈思维:从为什么出发

其背后的底层逻辑就是黄金圈思维。

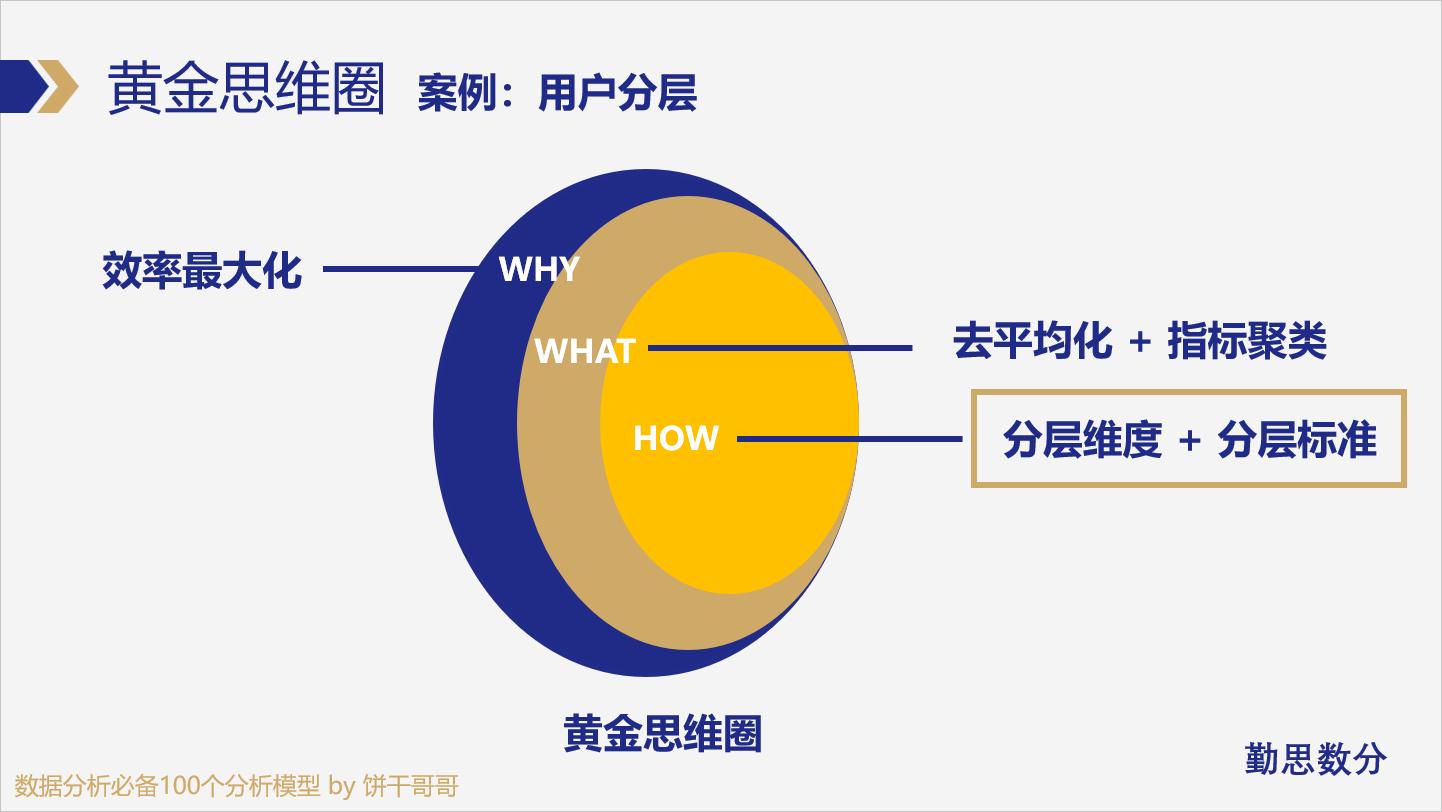

黄金圈思维是由 3 个同心圆组成,分为内圈、中圈和外圈。

- 内圈:为什么 Why(目标)

- 中圈:是什么 What(现状)

- 外圈:怎么做 How(行动)

备注:这是我修改后的版本,模型思维的核心在于「灵活」,让模型为我们所用,所以不必纠结原版到底是什么。

这种思考方式可以帮助我们更好地理解和解决问题,同时也能够更好地与他人沟通。

小案例:用黄金思维圈把用户分层讲清楚。

讲一个学校分班的例子。在没分班之前,假设所有班级的成绩平均分是80分,从表面上看,这个分数证明学生理解知识点是没问题的。

但事实上,这个分数是高成绩和低成绩的两拨人的差异被相互抵消的结果,也就是说如果老师按80分的标准讲课,那高成绩的那拨人觉得效率低,但低成绩那拨人又听不懂。

这就是问题所在,是学校分班这个场景下的痛点,对应着why

后来分班之后,高成绩人群所在的班级高于80分,低成绩人群班级平均低于80分,差异就被重新体现出来了。所以学生分班,以及用户分层的本质都是在去平均化,把人群之间的差异放大,才能给到不同的营销策略。

而学生分班的过程,是按成绩划分的,更专业地说,是按成绩这个指标做的人群聚类,在用户分层的过程中,我们可以用单一指标 比如用价位段来将人群划分成不同价格偏好的人人群,也可以用多指标做聚类,比如RFM模型就是一个多指标的人群聚类

所以小结一句,就是用户分层的本质就是在做 去平均化以及指标聚类

以上把用户分层的本质是什么讲出来了,对应着what

那说了这么多,用户分层该怎么做?需要两个要素:分层维度 和 分层标准

我们再看学校的分班操作,学生的成绩就是分班的维度,70分则是分班的标准,

在用户分层实战中,分层维度以及分层标准都很依赖业务经验,从众多指标中选择符合业务场景的指标,并应用分析方法计算阈值来划分人群

最后这部分就是用户分层怎么做,对应着how

如何把黄金圈思维转化为行动

要想把黄金圈转化为行动,实现更好地影响他人,关键不是告诉他人「是什么」或「怎么做」,而是给出「为什么」的理由。

启动黄金圈思维的关键,就是要找到「为什么」,也就是要找到深层的内在动机。

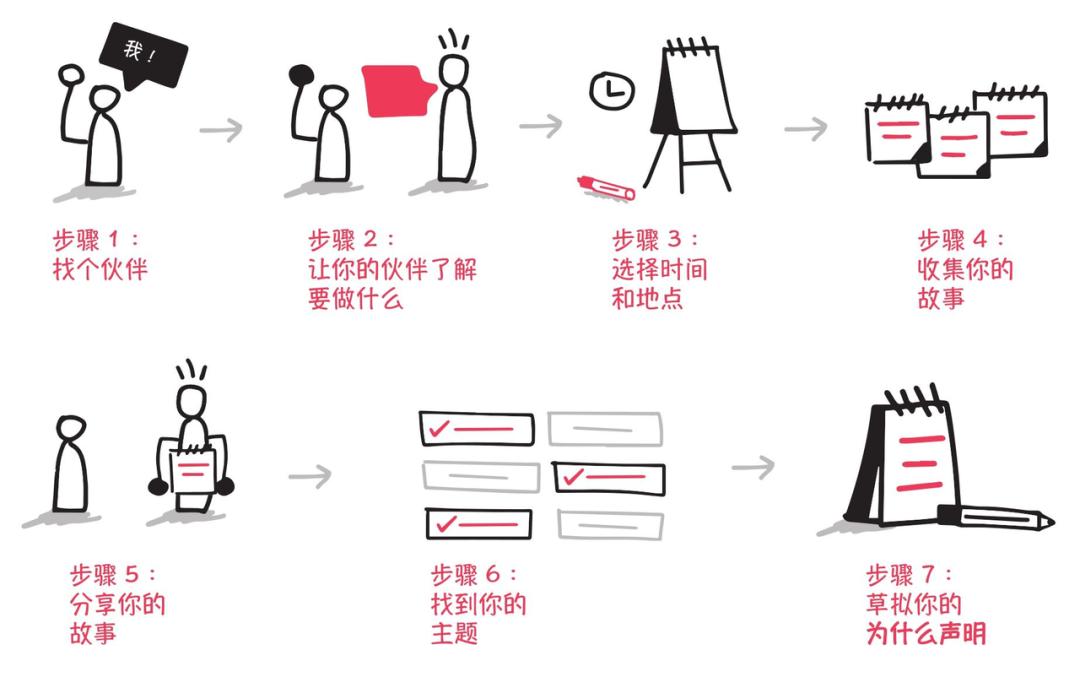

在《如何启动黄金圈思维》这本书中,作者介绍了找到「为什么」的 7 个步骤:

最关键的一步在于最后:用「一句话」讲清楚你的使命、项目遇到的问题等 。如果不能用一句话讲清楚,证明理解还不够深。

数据分析万能三步走

核心:明确问题-分析原因-落地建议

回到数据分析场景,基于黄金圈思维:

- 从为什么出发,对应着数据分析中,要把项目的背景、问题、目标等搞清楚 → 明确问题

- 开始分析问题,从数据看清楚业务现状,用合适的方法分析问题的原因 → 分析原因

- 分析过程本身意义不大,重要的是能产出结论,给出落地的策略 → 落地建议

考虑到最终我们要交付一份数据分析报告,所以我们需要在上述基础中,加上写报告的「总-分-总」逻辑,这样我们就得到了一个通用的数据分析框架1.0:数据分析「万能三步走」↓↓↓

在做数据分析时,需要有结构、有主线地进行,这样得出的结果才能找到依据。如上学时语文老师在作文课上经常强调的「总-分-总」行文结构,在数据分析里,同样也是在遵循这样的原则:

- 「总」 - 先进行全局的分析,对总体现状有认识

- 这个阶段对应数据分析流程中的「明确问题」:通过对整体数据的分析,透视业务现状,并结合分析框架明确业务问题

- 「分」 - 基于数据全貌的观察,找到问题点进行针对性分析

- 这个阶段对应数据分析流程中的「分析原因」:把复杂的业务问题通过多维度分析方法拆解成多个小问题,并选择合适的分析方法、分析模型逐一对问题进行分析

- 「总」 - 最后汇总并总结各部分的分析,并以业务目标为中心提建议

- 这个阶段对应数据分析流程中的「落地建议」:分析得到的数据结论,需要结合业务场景,转成可落地执行的策略建议,帮助赋能业务增长

接下来,我们会在1.0的基础上,继续升级,得到2.0的分析框架。

愿无知者有力,愿有力者前行。

我是@饼干哥哥 ,持续为您打造数字化时代的分析能力。

- 我开发了数据分析学习网站:www.qschatdata.tech

- 同时运营公众号:饼干哥哥数据分析,关注回复资料,领取学习礼包。

上一篇:产品代码都给你看了,可别再说不会

下一篇:大佬们 有没有unity游戏开发

![[领域驱动设计]-01-基本概念](/img/news/1710877419208.jpg)